Asmaul Husna: Ketika Abu Jahal dan Kaum Musyrik Anggap Nabi SAW Tak Konsisten

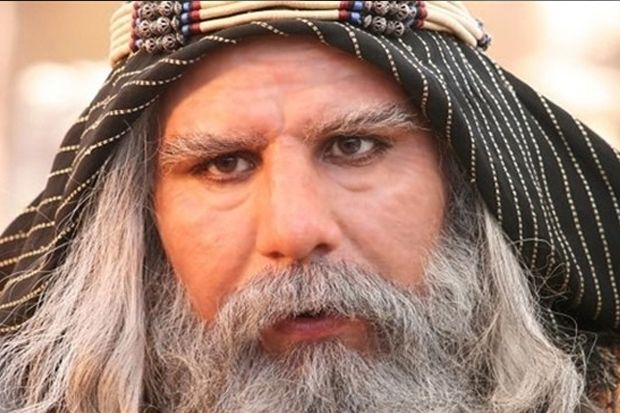

Abu Jahal dan pengikutnya menganggap Rasulullah SAW tidak konsisten dalam mengajarkan tauhid. Foto/Ilustrasi: Ist

Asmaul husna atau nama-nama Allah yang indah, pada awalnya mengundang kebingungan bagi kaum musyrik jahiliyah. Karena salah paham, mereka mengira bahwa Nabi tidak konsisten dalam mengajarkan paham Ketuhanan Yang Maha Esa.

Abu Jahal dan pengikutnya menganggap Rasulullah SAW tidak konsisten. "Muhammad melarang kita menyembah dua Tuhan, dan sekarang ia sendiri menyembah Tuhan yang lain lagi," ujar Abu Jahal tatkala mendengar Nabi di suatu malam dalam bersujud beliau mengucapkan: "Ya Allah, ya Rahman".

Cendekiawan Muslim, Prof Dr Nurcholish Madjid, MA (1939 – 2005) atau populer dipanggil Cak Nur mengatakan zikir atau ingat kepada Tuhan adalah salah satu bentuk ritus yang amat penting dalam agama Islam. Sebetulnya zikir adalah lebih banyak sikap hati (dzat al-shadr), yang secara langsung atau tidak, dapat dipahami dari berbagai sumber suci dalam al-Qur'an dan Sunnah.

"Namun zikir juga dapat melahirkan gejala formal, seperti pengucapan atau pembacaan kata-kata atau lafal-lafal tertentu dari perbendaharaan keagamaan, khususnya kata-kata atau lafal yang berkaitan dengan Tuhan seperti "Allah" dan "La ilaha illa 'l-lah".

Selain lafal "Allah" sebagai lafal keagungan (lafzh al-jalalah) karena merupakan nama Wujud Maha Tinggi yang utama juga terdapat lafal-lafal lain yang merupakan nama-nama Wujud Maha Tinggi itu, seperti al-Rahman, al-Rahim, al-Ghaffar, al-Razzaq, dll, dari antara nama-nama terbaik (al-asma al-husna) Tuhan.

Dalam Kitab Suci al-Qur'an terdapat sebuah firman yang isinya petunjuk kepada Nabi SAW menghadapi orang-orang musyrik Arab yang menolak adanya nama lain, selain nama "Allah" untuk Wujud Maha Tinggi. Sebab pada saat itu al-Qur'an mulai banyak menggunakan nama al-Rahman, yang selama ini tidak dikenal orang Arab yang selama ini menggunakan nama Allah (al-Lah).

"Karena salah paham, kaum musyrik Arab mengira bahwa Nabi tidak konsisten dalam mengajarkan paham Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pandangan mereka yang keliru itu, jika Dzat Yang Mutlak itu mempunyai nama lain, berarti Ia tidak Maha Esa, melainkan berbilang sebanyak nama yang digunakan," ujar Cak Nur dalam buku berjudul "Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah" saat membahas masalah simbol dan simbolisme dalam ekspresi keagamaan.

Turunlah firman Allah, memberi petunjuk kepada Nabi dalam menghadapi mereka:

"Katakan (hai Muhammad), "Serulah olehmu sekalian (nama) Allah atau serulah olehmu sekalian (nama) al-Rahman, nama manapun yang kamu serukan, maka bagi Dia adalah nama-nama yang terbaik". Dan janganlah engkau (Muhammad) mengeraskan sholatmu, jangan pula kau lirihkan, dan carilah jalan tengah antara keduanya." (QS. al-Isra'/17:110).

Menurut Sayyid Quthub dalam Fi Zhilal al-Qur'an, firman Allah itu mengandung makna bahwa manusia dibenarkan memanggil atau menyeru dan menamakan Tuhan mereka sekehendak mereka sesuai dengan nama-nama-Nya yang paling baik (al-asma al-husna).

Firman itu juga merupakan sanggahan terhadap kaum Jahiliah yang mengingkari nama "al-Rahman", selain nama "Allah".

Berkenaan dengan alasan turunnya firman itu, tafsir-tafsir klasik menuturkan adanya Hadis dari Ibn Abbas, bahwa di suatu malam nabi beribadat, dan dalam bersujud beliau mengucapkan: "Ya Allah, ya Rahman".

Ketika Abu Jahal, tokoh musyrik Mekkah yang sangat memusuhi kaum beriman, mendengar tentang ucapan Nabi dalam sujud itu, ia berkata: "Dia (Muhammad) melarang kita menyembah dua Tuhan, dan sekarang ia sendiri menyembah Tuhan yang lain lagi."

Ada juga penuturan bahwa ayat itu turun kepada Nabi karena kaum Ahl al-Kitab pernah mengatakan kepada beliau, "Engkau (Muhammad) jarang menyebut nama al-Rahman, padahal Allah banyak menggunakan nama itu dalam Taurat."

Maka turunnya ayat itu tidak lain ialah untuk menegaskan bahwa kedua nama itu sama saja, dan keduanya menunjuk kepada Hakikat, Dzat atau Wujud yang satu dan sama.

Zamakhsyari, al-Baidlawi dan al-Nasafi menegaskan bahwa kata ganti nama "Dia" dalam kalimat "maka bagi Dia adalah nama-nama yang terbaik" dalam ayat itu mengacu tidak kepada nama "Allah" atau "al-Rahman", melainkan kepada sesuatu yang dinamai, yaitu Dzat (Esensi) Wujud Yang Maha Mutlak itu. Sebab suatu nama tidaklah diberikan kepada nama yang lain, tetapi kepada suatu dzat atau esensi. Jadi, Dzat Yang Maha Esa itulah yang bernama "Allah" dan atau "al-Rahman" serta nama-nama terbaik lainnya, bukannya "Allah" bernama "al -Rahman" atau "al-Rahim".

Jadi yang bersifat Maha Esa itu bukanlah Nama-Nya, melainkan Dzat atau Esensi-Nya, sebab Dia mempunyai banyak nama. Karena itu al-Baidlawi menegaskan bahwa paham Tauhid bukanlah ditujukan kepada nama, melainkan kepada esensi. Maka Tauhid yang benar ialah "Tauhid al-Dzat" bukan "Tawhid al-Ism" (Tauhid Esensi, bukan Tauhid Nama).

Pandangan Ketuhanan yang amat mendasar ini diterangkan dengan jelas sekali oleh Ja'far al-Shadiq, guru dari para imam dan tokoh keagamaan besar dalam sejarah Islam, baik untuk kalangan Ahl al-Sunnah maupun Syi'ah.

Makna Allah

Dalam sebuah penuturan, ia menjelaskan nama "Allah" dan bagaimana menyembah-Nya secara benar sebagai jawaban atas pertanyaan Hisyam:

"Allah" (kadang-kadang dieja, "Al-Lah") berasal "ilah" dan "ilah" mengandung makna "ma'luh', (yang disembah), dan nama (ism) tidaklah sama dengan yang dinamai (al-musamma). Maka barangsiapa menyembah nama tanpa makna, ia sungguh telah kafir dan tidak menyembah apa-apa. Barangsiapa menyembah nama dan makna (sekaligus), maka ia sungguh telah musyrik dan menyembah dua hal. Dan barangsiapa menyembah makna tanpa nama maka itulah Tauhid. Engkau mengerti, wahai Hisyam?" Hisyam mengatakan lagi, "Tambahilah aku (ilmu)". Ja'far al-Shadiq menyambung, "Bagi Allah Yang Maha Mulia dan Maha Agung ada sembilanpuluh sembilan nama. Kalau seandainya nama itu sama dengan yang dinamai, maka setiap nama itu adalah suatu Tuhan. Tetapi Allah Yang Maha Mulia dan Maha Agung adalah suatu Makna (Esensi) yang diacu oleh nama-nama itu, sedangkan nama-nama itu sendiri seluruhnya tidaklah sama dengan Dia ..."

Cak Nur menjelaskan kalau kita harus menyembah Makna atau Esensi, dan bukan menyembah Nama seperti yang diperingatkan dengan keras sebagai suatu bentuk kemusyrikan oleh Ja'far al-Shadiq itu, berarti kita harus menunjukkan penyembahan kita kepada Dia yang menurut al-Qur'an memang tidak tergambarkan, dan tidak sebanding dengan apapun.

Berkenaan dengan ini, 'Ali Ibn Abi Thalib ra mewariskan penjelasan yang amat berharga kepada kita Dia mengatakan:

"Allah" artinya "Yang Disembah" (al-Ma'bud), yang mengenai Dia itu makhluk merasa tercekam (ya'lahu) dan dicekam (yu'lahu) oleh-Nya. Allah adalah Wujud dan tertutup dari kemampuan penglihatan, dan yang terdinding dari dugaan dan benih pikiran.

Dan Muhammad al-Baqir ra. menerangkan,

"Allah" maknanya "Yang Disembah" yang agar makhluk (aliha, tidak mampu atau bingung) mengetahui Esensi-Nya (Mahiyyah) dan memahami Kualitas-Nya (Kaifiyyah). Orang Arab mengatakan, "Seseorang tercekam (aliha) jika ia merasa bingung (tahayyara) atas sesuatu yang tidak dapat dipahaminya, dan orang itu terpukau (walaha) jika ia merasa takut (fazi'a) kepada sesuatu yang ia takuti atau kuatiri. Jadi "al-Lah" ialah Dia yang tertutup dari indera makhluk.

Jadi, kata Cak Nur, menyembah Tuhan sebagai maknanya berarti menyembah Wujud yang tak terjangkau dan tak terhingga, yang Hakikatnya tidak dibatasi oleh nama-nama-Nya, betapapun nama-nama itu nama-nama utama (al-Asma al-Husna). Sebab, betapapun, seperti ditegaskan oleh Ja'far al-Shadiq yang dikutip di atas, antara nama (ism) dan yang dinamakan (musamma) tidak identik.

Jadi, jangankan sekadar simbol dan ritus, Nama Tuhan pun, menurut Hadits-hadits di atas, tidak benar untuk dijadikan tujuan penyembahan, sambil melupakan Makna dan Esensi di balik Nama itu.

Menurut Cak Nur, sebenarnya yang boleh dikatakan "ideal" dalam kehidupan keagamaan ialah jika ada keseimbangan antara simbolisasi dan substansiasi. Artinya, jika terdapat kewajaran dalam penggunaan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga agama memiliki daya cekam kepada masyarakat luas (umum), namun tetap ada kesadaran bahwa suatu simbol hanya mempunyai nilai instrumental, dan tidak intrinsik (dalam arti tidak menjadi tujuan dalam dirinya sendiri, melainkan menuju kepada suatu nilai yang tinggi).

Bersamaan dengan penggunaan simbol-simbol diperlukan adanya kesadaran tentang hal-hal yang lebih substantif, yang justru mempunyai nilai intrinsik. Justru segi ini harus ditumbuhkan lebih kuat dalam masyarakat.

Agama tidak mungkin tanpa simbolisasi, namun simbol tanpa makna adalah absurd, muspra dan malah berbahaya. Maka agama ialah pendekatan diri kepada Allah dan perbuatan baik kepada sesama manusia, sebagaimana keduanya itu dipesankan kepada kita melalui shalat kita, dalam makna takbir (ucapan "Allah-u Akbar") pada pembukaan dan dalam makna taslim (ucapan, 'assalamu'alaikum ...") pada penutupannya.

(mhy)Miftah H. Yusufpati

No comments:

Post a Comment