Tulis Ulang Sejarah Nusantara: Nanggroe Atjeh Darussalam ( part 5 dan 6)

Sepeninggal Laksamana Malik Uzair, Sultan mengangkat putera bungsunya, Malik Abdulkahhar menjadi Amirul Harb (Panglima Perang Besar) untuk kawasan timur merangkap Raja Muda di Aru.

Usai membersihkan wilayah Aceh Darussalam dari Portugis dan kaki-tangannya, Sultan menciptakan bendera kerajaan Islam Aceh Darussalam yang dinamakan “Alam Zulfiqar” (Bendera Pedang) berwarna dasar merah darah dengan bulan sabit dan bintang di tengah serta sebilah pedang yang melintang di bawah berwarna putih. Merah putih. Pada 12 Dzulhijah 936 H (Sabtu, 6 Agustus 1530), Sultan Alaiddin Mughayat Syah meninggal dunia.

Sebagai kerajaan Islam, Aceh Darusalam telah menjalin hubungan diplomatik yang sangat erat dengan kekhalifahan Turki Ustmaniyah yang saat itu menjadi kekhalifahan Dunia Islam. Bahkan dari berbagai catatan yang ada, Aceh Darussalam sesungguhnya telah menjadi bagian dari kekhalifahan Utsmaniyah. Sebuah arsip Utsmani yang berisi sebuah petisi dari Sultan Alaiddin Riayat Syah kepada Sultan Sulayman Al-Qanuni yang dibawa Huseyn Effendi juga membuktikan bahwa Aceh saat itu sudah mengakui penguasa Utsmani di Turki sebagai kekhalifahan Islam.

Dokumen tersebut juga berisi laporan soal armada Salib Portugis yang sering mengganggu dan merompak kapal-kapal pedagang Muslim yang tengah berlayar di jalur pelayaran Turki-Aceh dan sebaliknya. Selain mengganggu ekspedisi dagang, Portugis juga sering menghadang jamaah haji dari Aceh dan sekitarnya yang hendak menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Sebab itu, Aceh mendesak kekhalifahan Utsmaniyah agar mengirimkan armada perangnya guna mengamankan jalur pelayaran tersebut dari gangguan armada kafir Farangi (Portugis).

Sultan Sulayman Al-Qanuni wafat tahun 1566 M, Sultan Selim II yang menggantikannya mendukung petisi dari Aceh tersebut. Sultan Selim II (1566-1574 M) segera memerintahkan armada perangnya untuk melakukan ekspedisi militer menuju Aceh. Sekitar bulan September 1567 M, Laksamana Turki di Suez, Kurtoglu Hizir Reis, diperintahkan berlayar menuju Aceh membawa sejumlah ahli senapan api, tentara, dan perlengkapan artileri. Pasukan ini oleh Sultan diperintahkan berada di Aceh selama masih dibutuhkan oleh Sultan Aceh.[2]

Walau berangkat dalam jumlah yang teramat besar, yang sampai di Aceh hanya sebagiannya saja. Karena di tengah perjalanan, sebagian armada perang Turki dialihkan ke Yaman untuk memadamkan pemberontakan di sana yang berakhir tahun 1571 M.[3]

Kehadiran armada kekhalifahan Turki Utsmaniyah pimpinan Laksamana Suez Kurtoglu Hizir Reis disambut dengan penuh suka cita oleh Muslim Aceh. Sebuah upacara besar diadakan guna menyambut kedatangan Laskar Islam itu di Tanah Rencong. Sultan Aceh menganugerahkan Kurtoglu Hizir Reis sebagai gubernur (wali) Nanggroe Aceh Darussalam, yang merupakan utusan resmi Sultan Selim II yang ditempatkan di wilayah tersebut.[4]

Menurut catatan sejarah, pasukan Turki yang tiba di Aceh secara bergelombang dari tahun 1564 hingga 1577 M berjumlah lebih kurang 500 orang. Mereka terdiri dari mujahidin yang sangat ahli mempergunakan senjata api, penembak jitu, dan ahli-ahli teknik. Dengan bantuan balatentara Turki Ustmani ini, Kesultanan Aceh menyerang Portugis yang berkedudukan di Malaka.[5]

Turki Utsmaniyah juga berupaya mengamankan jalur pelayaran ibadah haji dari Nusantara ke Mekkah dari serangan para perompak dan gangguan armada Portugis. Turki juga mengizinkan kapal-kapal Kesultanan Aceh untuk mengibarkan bendera Turki Utsmani agar aman dari gangguan di laut. Laksamana Turki di Laut Merah bernama Selman Reis dengan cermat terus memantau setiap gerakan armada perang Portugis di Samudera Hindia. Hasil pantauannya itu dilaporkan Selman ke pusat pemerintahan kekhalifahan di Istanbul, Turki. Salah satu bunyi laporan yang dikutip Saleh Obazan sebagai berikut:

“(Portugis) juga menguasai pelabuhan (Pasai) di pulau besar yang disebut Syamatirah (Sumatera)… Dikatakan, mereka mempunyai 200 orang kafir di sana (Pasai). Dengan 200 orang kafir, mereka juga menguasai pelabuan Malaka yang berhadapan dengan Sumatera…. Karena itu, ketika kapal-kapal kita sudah siap dan, Insya Allah, bergerak melawan mereka, maka kehancuran total mereka tidak akan terelakkan lagi, karena satu benteng tidak bisa menyokong yang lain, dan mereka tidak dapat membentuk perlawanan yang bersatu.”

Armada Salib Portugis terus meluaskan pengaruhnya dan dengan terang-terangan menyatakan bahwa salah satu misinya adalah menyebarkan salib. Raja Portugis Emanuel I dengan nada angkuh menyampaikan tujuan utama ekspedisi tersebut dengan berkata, “Sesungguhnya tujuan dari pencarian jalan laut ke India adalah untuk menyebarkan agama Kristen, dan merampas kekayaan orang-orang Timur”[6]

.

Sultan Alaiddin Riayat Syah Al-Qahhar dilantik pada tahun 1537 M, ia sangat menyadari bahwa Aceh harus meminta bantuan militer kepada Turki. Bukan hanya untuk mengusir Portugis di Malaka, tetapi juga untuk melakukan aksi pembebasan (futuhat) ke wilayah-wilayah yang lain, khususnya daerah pedalaman Sumatera seperti daerah Tapanuli. Al-Qahhar menggunakan pasukan Turki, Arab, dan Abesinia untuk keperluan itu.

Angkatan bersenjata Aceh saat itu diperkuat sekitar 160 orang laskar Turki dan 200 orang laskar terlatih dari Malabar. Mereka menjadi kelompok elit angkatan bersenjata Aceh. Mendez Pinto, yang mengamati perang antara pasukan Aceh dengan Batak, melaporkan kembalinya armada Aceh di bawah komando seorang Turki bernama Hamid Khan, keponakan Pasya Utsmani di Kairo.

Hal ini juga diperkuat sejarahwan Universitas Kebangsaan Malaysia, Lukman Thaib, yang mengakui adanya bantuan Turki Utsmani untuk melakukan pembebasan terhadap wilayah sekitar Aceh. Menurut Thaib, hal ini merupakan ekspresi dari ukhuwah Islamiyah antar umat Islam yang memungkinkan bagi Turki melakukan serangan langsung terhadap tentara Salib di wilayah sekitar Aceh.[7]

Di dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh, Turki Utsmani bahkan diperbolehkan membangun satu akademi militer bernama “Askeri Beytul Mukaddes” yang pengucapannya diubah menurut dialek Muslim Aceh menjadi “Askar Baitul Makdis”. Akademi pendidikan militer inilah yang kelak dikemudian hari melahirkan banyak pahlawan Aceh yang memiliki keterampilan dan keuletan tempur yang dalam sejarah perjuangan Indonesia dicatat dalam dalam goresan tinta emas.[8]

Intelektual Aceh Nurudin Ar-Raniri dalam kitab monumentalnya berjudul Bustanul Salathin meriwayatkan, Sultan Alaiddin Riayat Syah Al-Qahhar mengirim utusan ke Istanbul untuk menghadap “Sultan Rum”. Utusan ini bernama Huseyn Effendi yang fasih berbahasa Arab. Ia datang ke Turki setelah menunaikan ibadah haji.[9]

Pada Juni 1562 M, utusan Aceh tersebut tiba di Istanbul untuk meminta bantuan militer Utsmani guna menghalau Portugis. Di perjalanan, Huseyn Effendi sempat dihadang armada Portugis. Setelah berhasil lolos, ia pun sampai di Istanbul yang segera mengirimkan bala-bantuan yang diperlukan, guna mendukung Kesultanan Aceh membangkitkan izzahnya sehingga mampu membebaskan Aru dan Johor pada 1564 M.

Menurut seorang intelektual Aceh, pengganti Al-Qahhar kedua yakni Sultan Mansyur Syah (1577-1588 M) memperbaharui hubungan politik dan militer dengan Kesultanan Turki Utsmani.10]

Hal ini dibenarkan sumber-sumber historis Portugis. Uskup Jorge de Lemos, sekretaris Raja Muda Portugis di Goa, pada tahun 1585 M melapor kepada Lisabon bahwa Aceh telah kembali berhubungan dengan Khalifah Utsmani untuk mendapatkan bantuan militer guna melancarkan serangan baru terhadap armada Portugis.

Dalam peperangan di laut, armada perang Kesultanan Aceh terdiri dari kapal perang kecil yang mampu bergerak dengan gesit dan juga kapal berukuran besar. Kapal-kapal besar atau jung yang mengarungi samudera hingga Jeddah berasal dari Turki, India, dan Gujarat. Dua daerah terakhir ini merupakan bagian dari wilayah kekhilafahan Turki Utsmani.

Sejarahwan Court menulis, kapal-kapal ini sangat besar, berukuran 500 sampai 2000 ton. Kapal-kapal besar dari Turki yang dilengkapi meriam dan persenjataan lainnya dipergunakan Aceh untuk menyerang penjajah dari Eropa yang ingin merampok wilayah-wilayah Muslim di seluruh Nusantara. Aceh benar-benar tampil sebagai kekuatan maritim yang besar dan sangat ditakuti Portugis di Nusantara karena mendapat bantuan penuh dari armada perang Turki Utsmani dengan segenap peralatan perangnya.[11]

[1] Farooqi, “Protecting the Routhers to Mecca”, hal. 215-216. [2] Metin Innegollu, “The Early Turkish-Indonesian Relation,” dalam Hasan M. Ambary dan Bachtiar Aly (ed.), Aceh dalam Retrospeksi dan Reflkesi Budaya Nusantara, (Jakarta: Informasi Taman Iskandar Muda, tt), hal. 54. [3] Azyumardi Azra, ibid, hal. 44 [4] Metin Innegollu, ibid, hal. 54 [5] Marwati Djuned Pusponegoro (eds.), Sejarah Nasional Indonesia, Jilid III (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 54. [6] Dr. Yusuf ats-Tsaqafi, Mawqif Uruba min ad-Daulat al-Utsmaniyyah, hal. 37 [7] Lukman Thaib, “Aceh Case: Possible Solution to Festering Conflict,” Journal of Muslim Minorrity Affairs, Vol. 20, No. 1, tahun 2000 hal. 106 [8] Metin Inegollu, ibid, hal. 53-55. [9] Ibid, hal. 53. [10] H.M. Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961) hal. 272-77; lihat juga, op.cit. hal. 44. [11] Marwati Djuned Puspo dan Nugroho Notosusanto, ibid, hal. 257

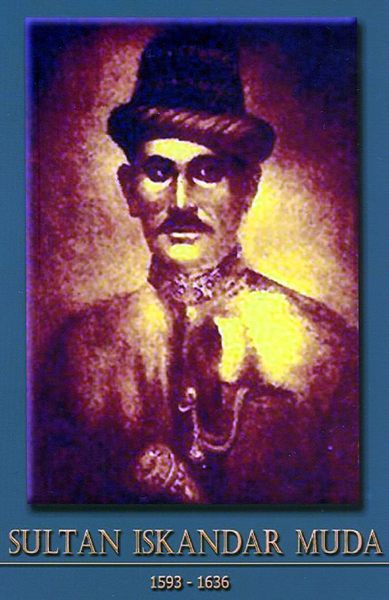

Sultan Iskandar Muda

Kedua belas pakar militer itu diterima dengan penuh hormat dan diberi penghargaan sebagai pahlawan Kerajaan Islam Aceh. Mereka tidak saja ahli dalam persenjataan, siasat, dan strategi militer, tetapi juga pandai dalam bidang konstruksi bangunan sehingga mereka bisa membantu Sultan Iskandar Muda dalam membangun benteng tangguh di Banda Aceh dan istana kesultanan.

Dampak keberhasilan Khilafah Utsmaniyah menghadang armada Salib Portugis di Samudera Hindia tersebut amatlah besar. Di antaranya mampu mempertahankan tempat-tempat suci dan rute ibadah haji dari Asia Tenggara ke Mekkah; memelihara kesinambungan pertukaran barang-barang perniagaan antara India dengan pedagang Eropa di pasar Aleppo, Kairo, dan Istambul; dan juga mengamankan jalur perdagangan laut utama Asia Selatan, dari Afrika dan Jazirah Arab-India-Selat Malaka-Jawa-dan ke Cina. Kesinambungan jalur-jalur perniagaan antara India dan Nusantara dan Timur Jauh melalui Teluk Arab dan Laut Merah juga aman dari gangguan[1]

.

Selain Kesultanan Aceh, sejumlah kesultanan di Nusantara juga telah memelihara hubungan yang teramat baik dengan kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Misal, Kesultanan Buton, Sulawesi Selatan. Setelah Islam masuk Buton di abad ke-15 Masehi, sejumlah raja Buton memeluk Islam. Salah satunya, Lakilaponto dilantik menjadi ‘sultan’ dengan gelar Qaim ad-Din yang memiliki arti “penegak agama”, yang dilantik langsung oleh Syekh Abdul Wahid dari Mekkah. Sejak itu, Sultan Lakiponto dikenal sebagai Sultan Marhum. Penggunaan gelar ‘sultan’ ini terjadi setelah diperoleh persetujuan dari Sultan Turki (ada juga yang menyebutkan dari penguasa Mekkah).

Jika kita bisa menelusuri lebih dalam literatur klasik dari sumber-sumber Islam, maka janganlah kaget bila kita akan menemukan bahwa banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini sesungguhnya merupakan bagian dari kekhalifahan Islam di bawah Turki Utsmaniyah. Jadi bukan sekadar hubungan diplomatik seperti yang ada di zaman sekarang, namun hubungan diplomatik yang lebih didasari oleh kesamaan iman dan ukhuwah Islamiyah. Jika satu negara Islam diserang, maka negara Islam lainnya akan membantu tanpa pamrih, semata-mata karena kecintaan mereka pada saudara seimannya.

Bukan tidak mungkin, konsep “Ukhuwah Islamiyah” inilah yang kemudian diadopsi oleh negara-negara Barat-Kristen (Christendom) di abad-20 ini dalam bentuk kerjasama militer (NATO, North Atlantic Treaty Organization), dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya seperti Uni-Eropa, Commonwealth, G-7, dan sebagainya.

Qanun Meukuta Alam Bersumberkan Islam

Salah satu letak keunggulan Kerajaan Islam Nanggroe Aceh Darussalam bisa dilihat dari peraturan-peraturan positif kerajaan yang disebut sebagai Qanun Meukuta Alam. Undang-Undang Dasar Aceh (Qanun Al-Asyi) sendiri telah dibuat pada masa kekuasaan Sultan Alaiddin Riayat Syah II Abdul Qahhar (1539-1571 M) yang kemudian disempurnakan pada masa keemasan kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, lalu diteruskan pada masa Sultanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Syah.

Prof. Dr. G. W. J. Drewes, seorang sarjana Belanda yang banyak meneliti kerajaan Aceh Darussalam dalam salah satu hasil penelitiannya menyatakan bahwa Qanun Meukuta Alam ini terdiri dari 31 pasal, di mana empat pasal pertama mengatur syarat-syarat, tugas dan kewajiban seorang raja, pasal-pasal berikutnya mengatur syarat-syarat dan tugas para menteri, hulubalang, panglima, duta-duta, dan pejabat lainnya.

Selain peraturan, dalam buku undang-undang Aceh tersebut juga terdapat silsilah sebagian raja-raja Kerajaan Aceh Darussalam, Adat Majelis Raja-Raja yang mengatur upacara-upacara peringatan dan hari-hari besar Islam, kedudukan orang-orang berpengaruh dalam wilayah kerajaan, adat bea dan cukai, dan lain-lain.

Bahkan ada sejumlah pasal yang mengatur tata penerimaan tamu yang beragama Islam dan yang di luar Islam di wilayah Aceh Darussalam, berikut pasal-pasal yang mengatur jika tamu tersebut terbunuh atau mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan.[2]

Di masa itu sangat jarang ada kerajaan yang memiliki peraturan tertulis yang lengkap dan detil seperti halnya Qanun Meukuta Alam Kerajaan Aceh Darussalam. Sejarahwan Aceh Muhammad Said melukiskan Qanun Meukuta Alam dengan kalimat:

“Iskandar Muda telah mengadakan perundang-undangan yang terkenal dengan sebutan Adat Meukuta Alam, yang disadur dan dijadikan batu-dasar kemudian ketika puterinya Tajul Alam Safiatuddin dan raja-raja seterusnya memerintah. ..Beberapa peraturan disempurnakan. Penertiban hukum yang dibangun oleh Iskandar Muda memperluas kemasyhurannya sampai ke luar negeri, ke India, Arab, Turki, Mesir, Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol, dan Tiongkok. Banyak negeri tetangga mengambil peraturan-peraturan hukum dari Aceh untuk teladan, terutama karena peraturan itu berunsur kepribadian yang dijiwai sepenuhnya oleh hukum-hukum agama; jadinya Adat Meukuta Alam adalah adat bersendri Syara’ (Syariah).[3]

Dipaparkan pula bahwa Kerajaan Islam Brunei Darussalam di masa pemerintahan Sulthan Hasan yang dikenal sebagai Sultan yang sangat religius telah mengadopsi Qanun Adat Meukuta Alam Kerajaan Aceh ini sebagai pedoman peraturan negerinya.

Selain Prof. Drewes, sejarahwan Belanda lainnya yang juga meneliti hukum positif kerajaan Aceh adalah K. F. H. Van Langen yang menulis buku Hukum Negeri Aceh (Atjehsche Staat bestuur). Buku Van Langen ini bersumber dari dua naskah Peraturan Kerajaan Aceh Darussalam, yakni: Peraturan di dalam Negeri Aceh Bandar Darussalam (disalin dari naskah Sultan Iskandar Muda) dan Serikata Masa Paduka Sri Sultan Syamsul Alam, yang terakhir ini memperkuat perundang-undangan di masa Sultan Iskandar Muda dan Sultanah Safiatuddin.

Ada banyak hal yang menarik menyimak perundang-undangan Kerajaan Aceh Darussalam yang disebut Qanun Meukuta Alam ini. Di antaranya adalah mengenai izin masuk dan tata niaga perdagangan orang asing. Hal ini di atur dalam pasal 18 hingga 24. Pasal 18 berisi peraturan bahwa pedagang asing tapi ia seorang Muslim—disebutkan seperti dari Arab, Bengali, Keling, Melayu, dan Jawa—maka ketika baru mendarat di Aceh untuk pertama kalinya harus menghadap raja untuk silaturahmi dan memperkenalkan diri dengan membawa oleh-oleh dari negerinya atau daerah asalnya.

Pasal 19 menyatakan bahwa jika pedagang asing yang beragama Islam itu mendapat musibah di wilayah Aceh, seperti di bunuh atau dirampok, maka raja sendiri yang akan turun tangan, memerintahkan aparat kerajaan untuk menyelidiki dan menangkap pelaku. Jika pelaku melawan maka aparat kerajaan boleh membunuhnya. Tapi jika aparat kerajaan yang tidak mau melaksanakan tugasnya dengan bersungguh-sungguh atau bahkan malah berkhianat, maka hukuman pun dijatuhkan kerajaan dengan adil (Pasal 9 sampai dengan 12).

Tentang para pedagang asing yang non-Muslim, terdapat dalam Pasal 21 yang berbunyi: “Jikalau orang luar yang lian agama daripada Agama Islam, yang lain daripada orang Hindi, tiada boleh diterima oleh orang negeri tinggal duduk di dalam kampungnya, melainkan disuruh balik ke laut ke dalam tempatnya.”

Ini merupakan pasal yang sangat jelas. Bagaimana jika pedagang asing non-Muslim itu membandel dan tetap masuk wilayah Aceh? Pasal 22 telah mengaturnya dengan menyatakan,

“Jikalau orang lain agama itu hendak tinggal juga duduk di darat ke dalam kampung orang Islam, kalau dapat celaka mati atau luka atau kena rampas hartanya dalam kampung itu, tempat dia bermalam, sama ada orang dalam kampung itu yang buat aniaya atau lain orang jahat, kalau mati saja, luka-luka saja, kalau dirampas hartanya habis saja, tiada diterima pengaduannya oleh Raja atau Hulubalang, sebab daripada taksirnya sendiri punya salah.”

Dan bagi warga kampung di wilayah Aceh yang berani menerima orang asing non-Muslim bermalam di rumahnya, jika ketahuan maka orang itu akan didenda kafarat oleh ulama dengan memberinya tugas memberi makan sidang Jum’at atau mengadakan kenduri bagi orang miskin (Pasal 23).

Jika orang itu tidak mau patuh pada ulama, maka ulama itu berhak mengadukan dia kepada Hulubalang dan Hulubalang akan menghukum orang tersebut dengan seadil-adilnya (Pasal 24).

Dalam hal lain, misal dalam perayaan hari besar agama Islam, perundangan Kerajaan Aceh pun mengaturnya. Misal, di akhir bulan Sya’ban, ketika shalat tarawih akan diadakan untuk pertama kalinya, maka di halaman Masjid Raya Baiturahman raja memerintahkan agar dipasang meriam 21 kali pada pukul lima lebih sedikit.

Untuk catatan, di Aceh waktu sholat Maghrib pukul 19.00 wib. Pada setiap tanggal 1 Syawal, pukul lima pagi setelah sholat Subuh, juga dipasang meriam 21 kali sebagai tanda Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Haji pun demikian. Setiap hari besar Islam, kerajaan mengadakan acara yang semarak yang sering dikunjungi oleh tamu-tamu agung dari negeri lain. (/Rizki Ridyasmara)

——————————————-

[1] Ali Muhammad Ash-Shalabi, Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah (Terj.), Pustaka Al Kautsar, tahun 2003, hal. 258-259. [2] Prof. Dr. G. W. J. Drewes; Adat Aceh; S-Gravenhage—Martinus Nijhoff; Nederland; 1958.

[3]

A. Hasjmy, ibid, hal.219-220.

No comments:

Post a Comment